2025年9月、台北南港展覧館で開催されたSEMICON Taiwan 2025は、30周年を迎える節目の年に過去最大規模で開催されました。 (写真:台北南港展覧館、SEMICON Taiwan 2025の会場全景)

世界56か国から1200社以上が集まり、出展ブースは4100を超え、来場者数は10万人規模に達しました。会場を歩けば、最新の装置やパネル展示に加え、各国パビリオンが並び、まさに「半導体の万国博覧会」といえる熱気に包まれていました。

AIが牽引する新たな産業フェーズ

今回の展示会で最も強く打ち出されたテーマは、AIと高性能コンピューティング(HPC)です。生成AIの普及、データセンター需要の急拡大に伴い、半導体は「性能競争」から「システム統合・応用競争」へと重心を移しています。

(写真:「AIテクノロジーゾーンに集まる来場者)

AIチップ、シリコンフォトニクス、HBM(高帯域幅メモリ)は「AI時代の3本柱」として注目され、会場内には専用の「AIテクノロジーゾーン」も設置されました。特にTSMCの先端パッケージング技術「CoWoS」や、台湾工研院が開発した1.6 Tbpsシリコンフォトニクス光エンジンなどは、AIインフラを支える基盤技術として大きな関心を集めました。

パッケージングの戦略的地位

「ムーアの法則」の物理的限界が見え始めた今、性能向上のカギは微細化ではなく先端パッケージングに移っています。3D-IC、チップレット、FOPLP、CPO(コパッケージ・オプティクス)、異種集積といったキーワードは、各社の展示ブースで頻出しました。

従来は「組み立て工程」とみなされていたパッケージングが、いまや半導体全体の性能を決める戦略的プロセスへと格上げされつつあります。日本の富士フイルムが先端パッケージング向け樹脂材料を展示し、キヤノンが中間基板用露光装置を出展したことは、日本企業がこの新たな潮流に確実にポジションを築けることを示しています。

台湾の役割転換:受託製造からイノベーションの中心へ

SEMICON Taiwan 2025が示したもう一つの潮流は、台湾の戦略的役割の変化です。 (写真:SEMICON

Taiwan2025のCEOサミット)

これまで受託製造に特化してきた台湾は、今や技術革新と国際協業の中心地として再定義されています。

台湾政府の「晶創台湾(Chip Innovation

Program)」は、研究開発投資と人材育成を推進し、TSMCやASE(日月光)といったリーディング企業だけでなく、中小企業や研究機関を巻き込んだオープンプラットフォーム型のエコシステムを形成しつつあります。さらに、今回新たに設立された3DIC先進製造アライアンスは、世界の主要プレイヤーを束ねる新たな枠組みとして注目されます。

ESGと人材育成:長期競争力の条件

今年の展示会で特徴的だったのは、サステナビリティと人材へのフォーカスです。半導体工場のエネルギー消費は膨大であり、グリーン製造、カーボンニュートラルの実現はもはや経営課題の中心に据えられています。会場では、再生可能エネルギー利用、低消費電力プロセス、リサイクル型製造技術などが多数紹介されました。

また、新設された「SEMI 20 UNDER

40」アワードは、若手技術者の表彰を通じて人材確保への危機感と未来志向を示しています。日本企業も同様に、手人材育成と国際交流の強化 を課題として捉えるべきでしょう。

日本企業への戦略的示唆

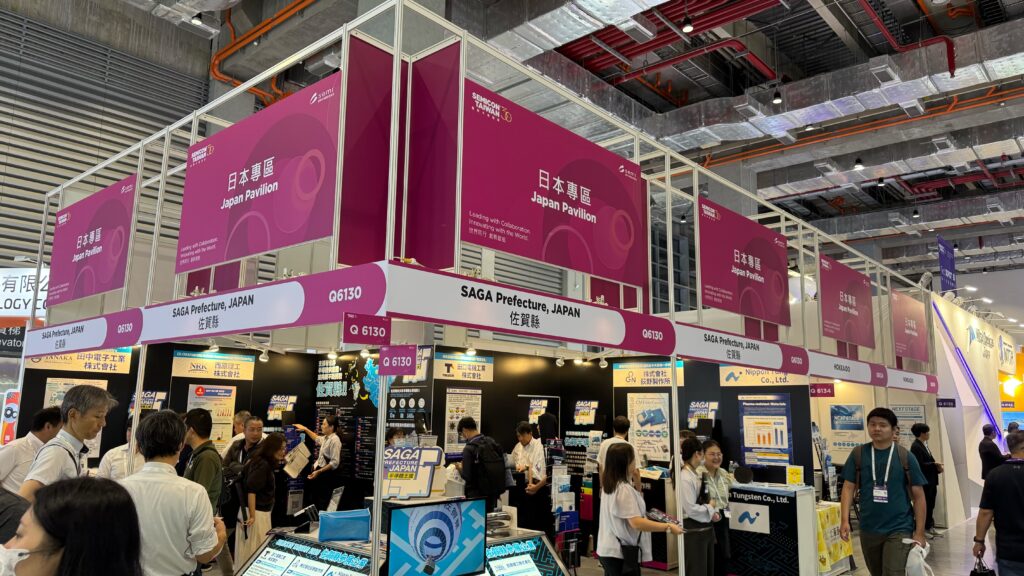

日本パビリオンの皆様とも交流しました。日本の製造業が今後取るべき方向性は明確です。 (写真:日本パビリオン)

1.ソリューションプロバイダー化

製品や部材を供給するだけでなく、顧客課題を解決するエンド・ツー・エンドのソリューション提供へと進化する必要があります。

2.台湾との戦略的協業強化

材料・装置分野の強みを生かしつつ、標準化活動や共同研究に参加し、台湾と共に新市場を創造する立場を取ることが重要です。

3.次世代技術への投資

3D-ICやチップレットに加え、量子コンピューティングやシリコンフォトニクスなど、未来の半導体アーキテクチャを見据えた長期投資が不可欠です。

4.サステナビリティと人材戦略

ESGへの対応を単なる義務としてではなく競争力の源泉と位置付け、若手人材の育成を強化することで産業の持続的な基盤を築くべきです。

結論:新秩序への舵取りを

SEMICON Taiwan2025は、AIと先端パッケージングがけん引する新時代の半導体産業を映し出しました。同時に、台湾が「受託製造」を超えて世界の技術革新と協業の中核へと進化している現実を示しています。

日本企業がこの新秩序の中で輝きを放つには、教育や知識提供にとどまらず、具体的なソリューションを提供する存在へと変革すること。そして、台湾や米国との協業を深めつつ、次世代技術とサステナビリティに投資することが不可欠です。

この変革期をどう舵取りするか。それは日本の製造業の未来だけでなく、東アジア全体の産業地図をも左右する重要な課題なのです。